清明和五一假期都刷到梧桐山“堵山”的新闻,发现大家现在越来越爱户外徒步了。走完了200多km的鲲鹏径后,最近也把“三线”走完了。不得不说,深圳这几年打造的 “三径三线” 远足径体系,简直是徒步爱好者的天堂。“三径“指的是鲲鹏径、凤凰径、翠微径,而”三线”是指阳台山环线、马峦山环线、三水线。

网上关于三线三径的基本介绍很多,这里也不多说了。但有些路段还在施工,去之前最好提前查查有没有替代路线。另外除了“鲲鹏径”有个深圳登山协会提供的路径外,其他轨迹是在“两步路”网站下载的,有些kml轨迹文件似乎不太准确。

一、阳台山环线:说好的入门级,结果给我上了强度?

网上看深圳远足径的介绍,似乎阳台山环线是最简单的,我也选择最先走,但最后发现阳台山环线应该是“三线”中最难的。走完里程显示38.9km,累计爬升和下降都在3200m左右。其中有的路段比较原始,还有些地方路况比较差。对于大多数普通人,要在一天完成还是很有挑战的。值得注意的是,累计爬升高度会受到算法精度影响,不同的算法最多可能差40%。

阳台山环线有些路段非常安静,茂密的蔓藤遮蔽了日光,给人以原始深林的静谧感。蔓藤也是阳台山环线给我留下印象最深的东西。这些不知名的植物攀附在高大的树上,甚至还开出了一串一串漂亮的花。但蔓藤毕竟不是树木,很多蔓枝的茎秆看上去还很粗,但质地不够坚硬,似乎只是一年生短期植物,随处可见挂在树上枯萎垂下的枝条,带着衰败的末日感,配合山里的幽寂,直接氛围感拉满。4月份深圳已经比较热了,手机镜头上都是汗水,拍出的照片都花了。

阳台山环线串联了大阳台和小阳台,山上很多大石头。有些石头断面很平整,这是热胀冷缩效应?

石岩出口那边有刻在大石头上的“福”、“禄”、“寿”三个字。大门牌坊上书“国泰民安”和“风调雨顺”,广场还有龙柱和石桥,非常传统。

最后,阳台山周边一圈是果园,很多农场会养狗,老远就听到狗叫,有些狗非常凶,需要小心。

二、马峦山环线:大路太多,少了点野趣?

马峦山环线开阔明亮,走完全程显示39.9km,爬升和下降在1400m附近,相对阳台山环线简单太多,而且很多路段是可以骑行的柏油路,经常徒步的人一天完成的难度不大。

不过感觉马峦山环线“人工”的成分似乎有点太过了,柏油路占比太高,徒步的乐趣反而少了。而且这些路边没有茂密的植物,晴天走起来非常晒。中途有很大一片梅园,如果冬天来应该会更有感觉。

中间一段途径罗氏大屋,有庚子首义纪念学校。其中一段和鲲鹏径以及坪山诗歌大道重合。人文与自然契合得很好。

还是有不少路段保留了野趣,但要注意昆虫和蜘蛛网很多。这些路上的蝴蝶给我留下了深刻的印象,伴随着人的到来,会有各种颜色的蝴蝶在路上飞舞,可惜不好抓拍下来。

马峦山也有狗,特别是罗氏大屋附近,但相对于阳台山,这些狗很友好,基本上不对人乱叫。可能这些狗是附餐馆养的,而阳台山的狗是果农养的:)。

三、三水线:深圳户外 “毕业线”,真的有那么虐?

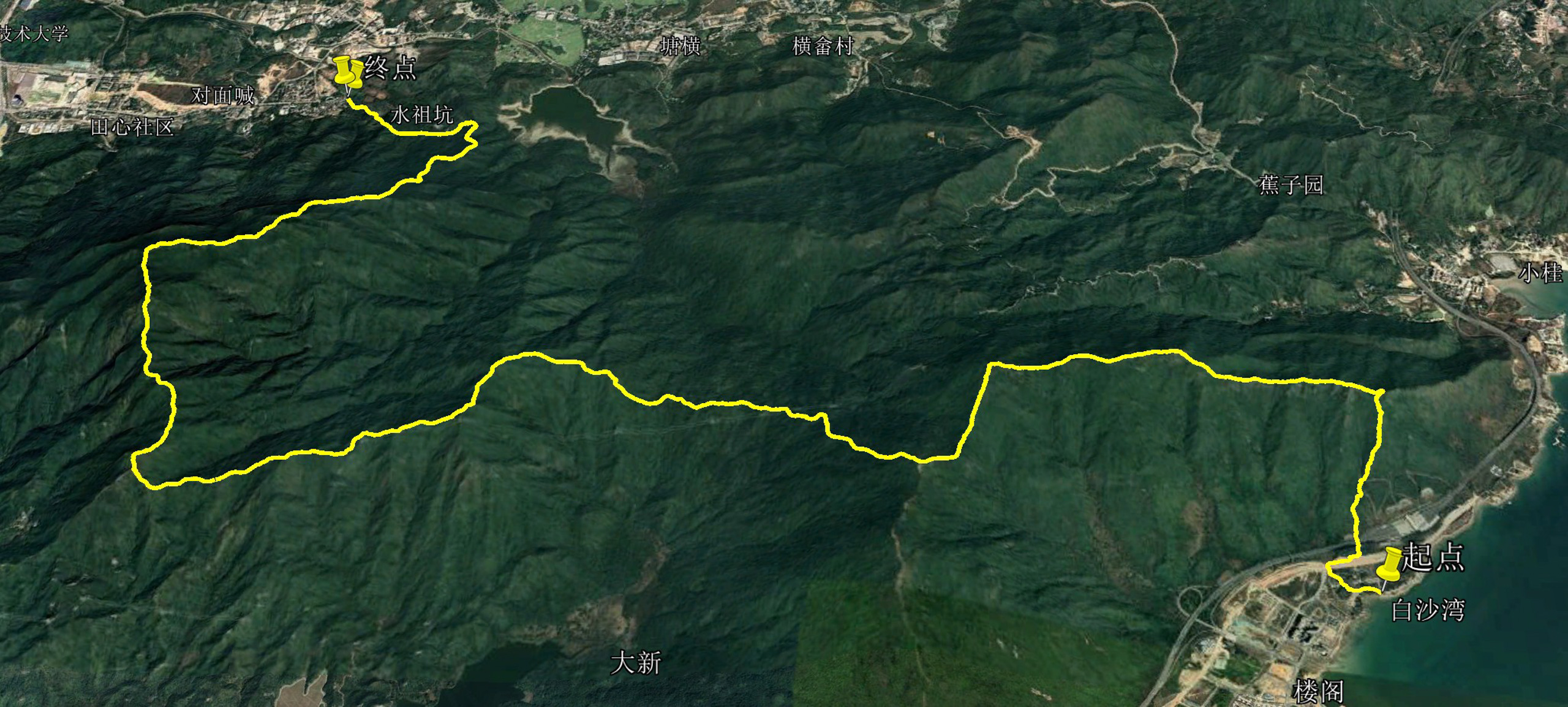

三水线是最后走的,网上很多人说这条线是深圳户外“毕业”路线,还号称“最虐”路线。其实这条线是“三线”中最短的,爬升也不是特别大。走下来里程显示18.3km,爬升2000m左右,轨迹很像一条龙。

三水线路况确实比马峦山环线差多了,难走的路段似乎比阳台山环线还多点。但走的人多,路标和指示牌都很清楚,所以其实还算友好,一天走完难度不大。我看网上的介绍,似乎60%-70%的人都能8小时内走完。这数据也正好卡在一个合适的心理预期,能拿捏很多人的胜负欲,所以这条线流行起来是有原因的。相对而言,前两条环线都太长了,特别是阳台山环线,里程长,爬升又高,估计大部分人一天都完不成,那就不能叫“毕业”线了。

三水线前一段爬大笔架山路很野,不太好走。而且网上说夏天走起来很晒,我去那天正好阴天,但山里全是雾,白茫茫一片,啥也看不清,已经很久没有这种走在雾里面的感觉了(不是霾)。站山上一看,除了雾还是雾,海景都没了,幸好我先去白沙湾海边看了下,总算不负“山海连城”。

山上雾太大,近在咫尺的电塔都看不清,往山下望去,绳子也看不到头,似乎深不见底,其实不是太高。

我是吃了午饭上山的,过了绝望坡天快黑了,加上泥泞的路面,这环境,感觉走在深山老林。

虽然不晒了,但仍然很热,天气预报显示29度,配合着这高湿度,身上衣服都滴水,实在受不了了,还得把衣服脱下来拧干。也得多亏了这温度,衣服湿了都不感觉冷,不然还得担心感冒问题。

相对于阳台山环线和马峦山环线,三水线应该是“三线”中名气最大的,一路上碰到很多徒步的驴友,各个年龄段都有(除了中小学生)。下山最后一段还碰到很多人,问了一下他们大多都是上午9-10点出发的。所以不经常徒步的人还是早点上山比较好。我现在正餐还是不敢带冷餐在外面吃,年初的时候带一包30g的牛肉干出来都不敢吃完。上次带冷餐吃应该是快20年前爬黄山了。走完这三个环线的感觉是有健康的身体太好了,运动有益健康,身体健康最重要啊。

最后,我似乎还发现了一个问题,网上对于这些徒步路线的介绍大多都只有基本的长度、爬升高度等简单量化信息。但徒步路线的难度缺乏准确的量化描述,大多数描述倾向于给出一个简单的分级,比如一星级,二星级一类的,或者单纯的给出简单、困难的描述,但每个人对路况和难度的理解都不一样,这会带来很多问题。而一些专业的协会和团体给出的划分标准又不太适合普通的徒步,比如优胜美地十进制系统(YDS),划分标准更倾向于服务专业的攀登者。国际越野跑协会(ITRA)也有评分系统,但是其主要也是针对专业运动员,而且路线需要人工调减分数系数,事实上更类似“相对分”而不是路径的“绝对分”。另外,这些体系太过于复杂,普通大众自行徒步一条路线不可能都让YDS或者ITRA来评分。相对而言,TrailsNH一类的评分计算又过于简单了,因此构建一套适用于大众登山者的通用难度量化评价体系还是有必要的。