文章关键字 ‘感悟’

作者: wingwy

发表于:2025年12月20日

146 次浏览,

没有评论 »

数十载春秋飘然而过,人到底变了吗?

尘世浮华扰眼,世相迷雾重重,唯有梦境是一面明镜,照见意识深处从未褪色的本真。

梦中的那一刻清澈如水:我忽觉,藏在潜意识里的那份追求,竟未被岁月改变。

仍是数十年前的模样,在梦中依旧清新明朗,恍若昨日。梦境轻转,推门而入,父亲正在修着电器,时光仿佛从未走远。

然而在感叹“没变”的刹那,我猛然意识到,若一切真的如旧,又何须特意生出 “没变” 的喟叹?细想来,若非行路已久,何需回望确认?这看似印证 “不变” 的感叹,本身就是时光流转的铁证。

梦里父亲修的是老旧电器,试图挽回时光的磨损,而我仿佛在梦中检视灵魂深处的源代码,确认它未被篡改,仍在精准运行。

一端是器物的修补,一端是初心的守恒。

(更多…)

(更多…)

标签:wingwy, 感悟

发布在 个人杂记 | 没有评论 »

作者: wingwy

发表于:2025年11月28日

242 次浏览,

没有评论 »

清晨,我们在闹钟尖锐的鸣叫中惊醒,像执行程序的代码一样吞下早餐,投入一天的战斗。夜幕降临,我们在屏幕蓝光的催眠下疲惫入睡,只为重启下一个循环。我们像精密机器一般,遵循着“一日三餐”与“八小时整觉”的指令,深信这是健康与文明的基石。任何对这一节律的偏离——无论是深夜的清醒还是午后的厌食——都会引发焦虑与自我怀疑。然而,当我们审视这具在旷野中进化了数百万年的身体,一个尖锐的问题浮现:这副血肉之躯,真的是为流水线式的时间表而设计的吗?

(更多…)

(更多…)

标签:AI, wingwy, 感悟

发布在 个人杂记 | 没有评论 »

作者: wingwy

发表于:2025年10月5日

2,078 次浏览,

2 条评论 »

在明末士大夫群体中,袁应泰堪称“内圣外王”理想的忠实践行者。若仅以个人品行与地方治绩论,他绝非尸位素餐的冗官,而是兼具实干精神与儒家情怀的能臣。在地方任职期间,面对饥荒肆虐,他不惜挪用官税赈济灾民,将黎庶从死亡边缘拉回,事后却主动担责、辞官请罚,毫无推诿之态。此时的他,心中燃烧着儒家“仁政”的理想火焰:坚信治理天下的核心在于“以德服人、以仁化物”,而非苛政与强权。

然而袁应泰的悲剧在于,他将内地承平环境下验证有效的“仁政逻辑”,直接移植到了铁血交织的辽东战场。当他接替熊廷弼主持辽东军政时,面对的早已不是中原州县的民生难题,而是后金虎视眈眈、边患迭起的生死棋局。熊廷弼此前推行的“以严治军、以守为战”,虽显严苛,却精准适配了辽东“以军事优先”的现实;而袁应泰则带着内地治理的经验惯性,将“仁政”奉为破局之策,一步步踏入了理想与现实的鸿沟。

彼时恰逢小冰河期,蒙古草原草木凋敝,大量部族流离失所、濒临绝境。面对这一局面,袁应泰提出了“广纳流亡”的战略:他力排众议,主张大开边门收容流民。在他的认知里,这既是“救苍生于倒悬”的人道善举,更是“化敌为友”的高明策略。若将饥民推向对立的后金,无异于“资敌以兵”;若收为己用,则可借“仁德”感化其心,既充实边防兵源,又彰显天朝气度。这一构想看似兼顾道义与实效,却忽略了辽东最核心的现实:战场之上,“仁德”需以实力为根基,“收容”更需以甄别为前提。

(更多…)

标签:wingwy, 历史, 感悟

发布在 个人杂记 | 2 条评论 »

作者: wingwy

发表于:2025年09月23日

561 次浏览,

没有评论 »

“你未看此花时,此花与汝心同归于寂;你来看此花时,则此花颜色一时明白起来。” 这句王阳明曾说过禅语,如同一道回声,穿越数百年时空,竟与现代物理学的殿堂产生了奇妙的共鸣。在量子的世界里,现实似乎并非坚如磐石,而是一片由可能性的波函数构成的海洋,其演化遵循着精确的数学规律;然而,直到“观测”这束意识之光投射其上,一个随机的结果才会从概率的迷雾中浮现。

这便引出了那个困扰了物理学与哲学的终极追问:宇宙的本质,究竟是一部精密运转的钟表,其每一秒的滴答都早已被初始的齿轮所决定?还是一副被上帝随手掷出的骰子,未来永远在偶然中展开?

而在这场宇宙大戏中,我们——那束能让“花色明白”的“意识之光”,又扮演着何种角色?是钟表上一个被动转动的齿轮,还是那只掷出骰子的、拥有自由意志的手?这个追问像一根丝线,牵着我们往深处探去,最终触碰到了那个执行“观测”的核心——我们称之为“自我”的存在。

(更多…)

标签:AI, wingwy, 感悟

发布在 个人杂记 | 没有评论 »

作者: wingwy

发表于:2025年02月18日

3,613 次浏览,

2 条评论 »

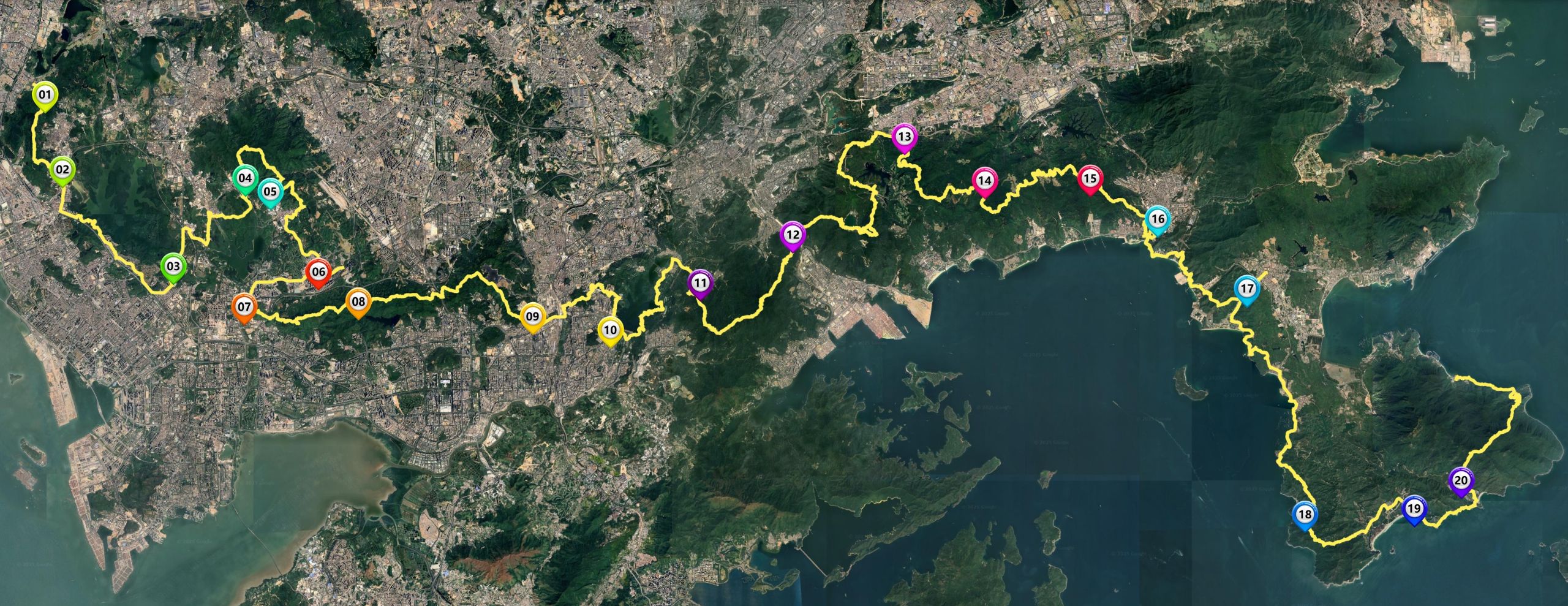

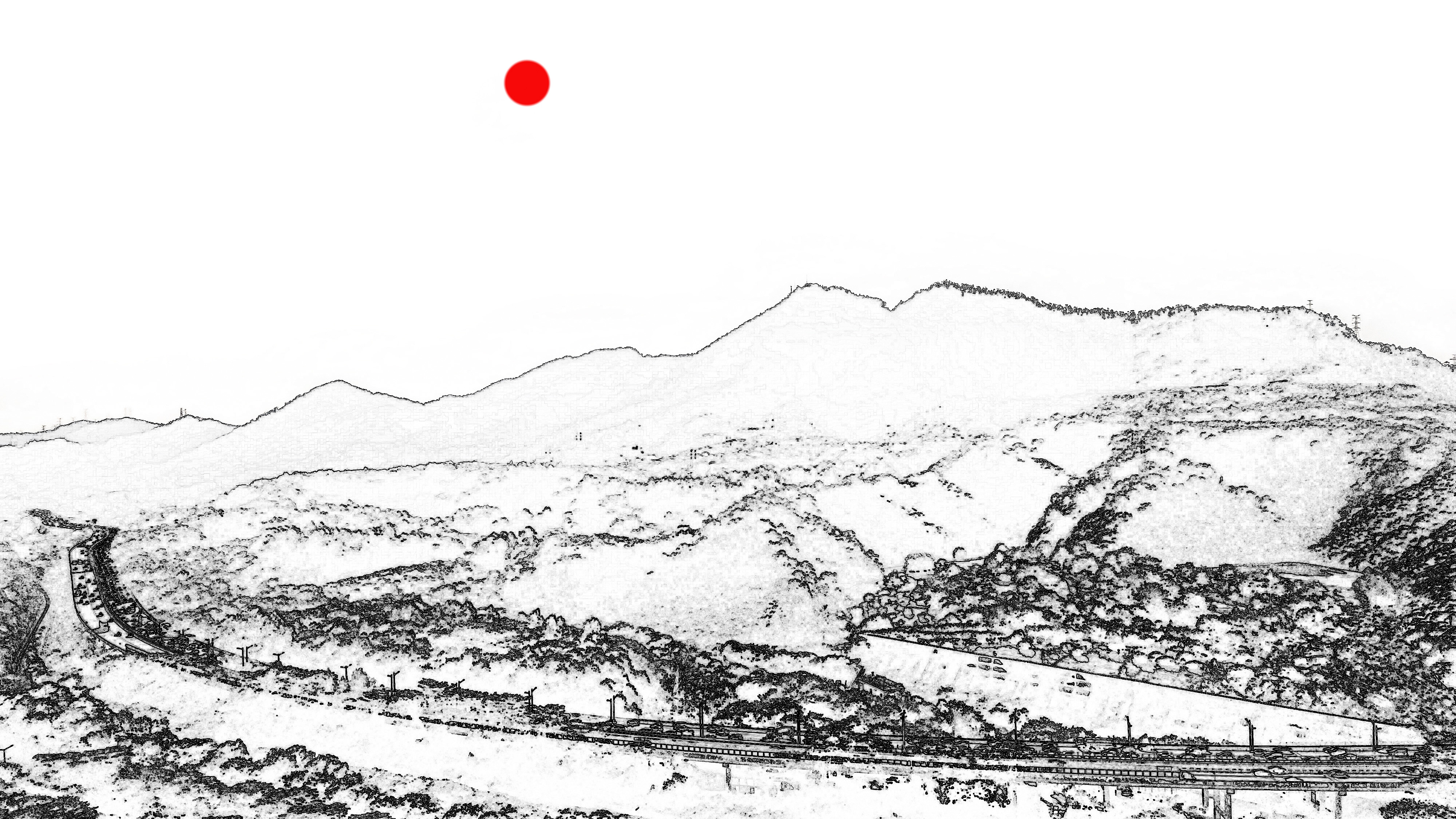

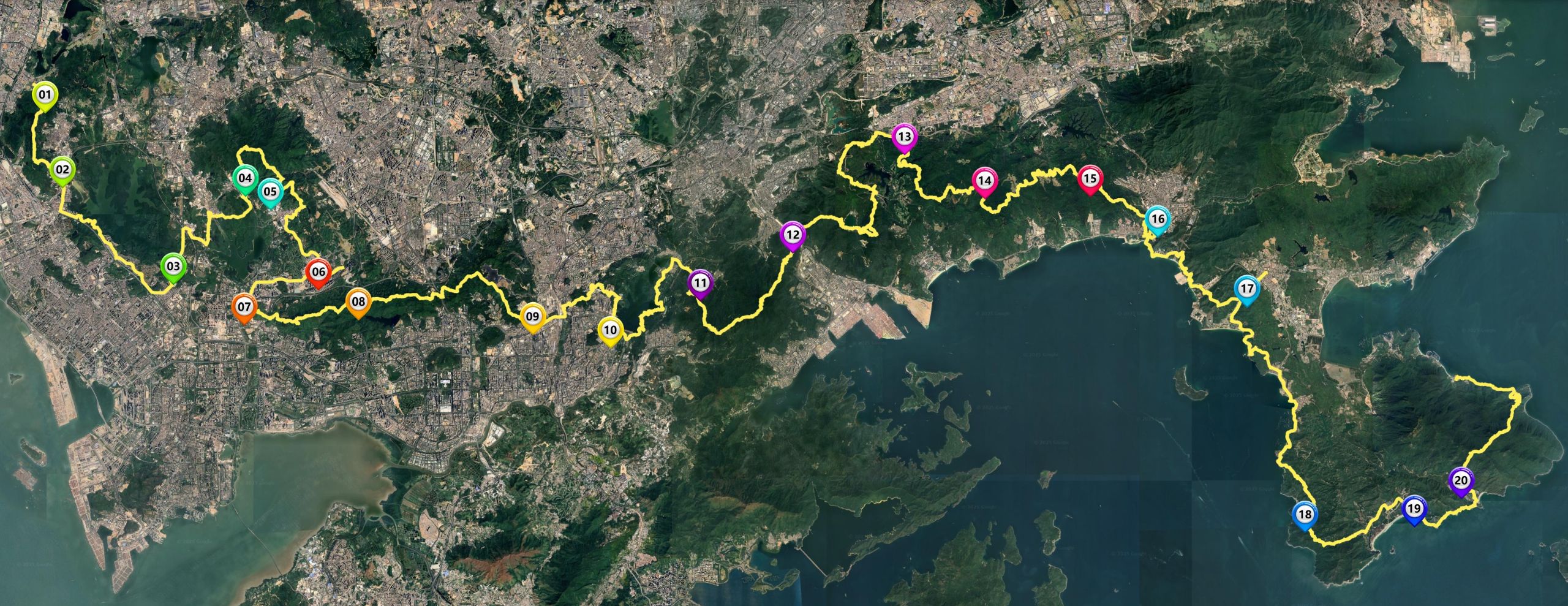

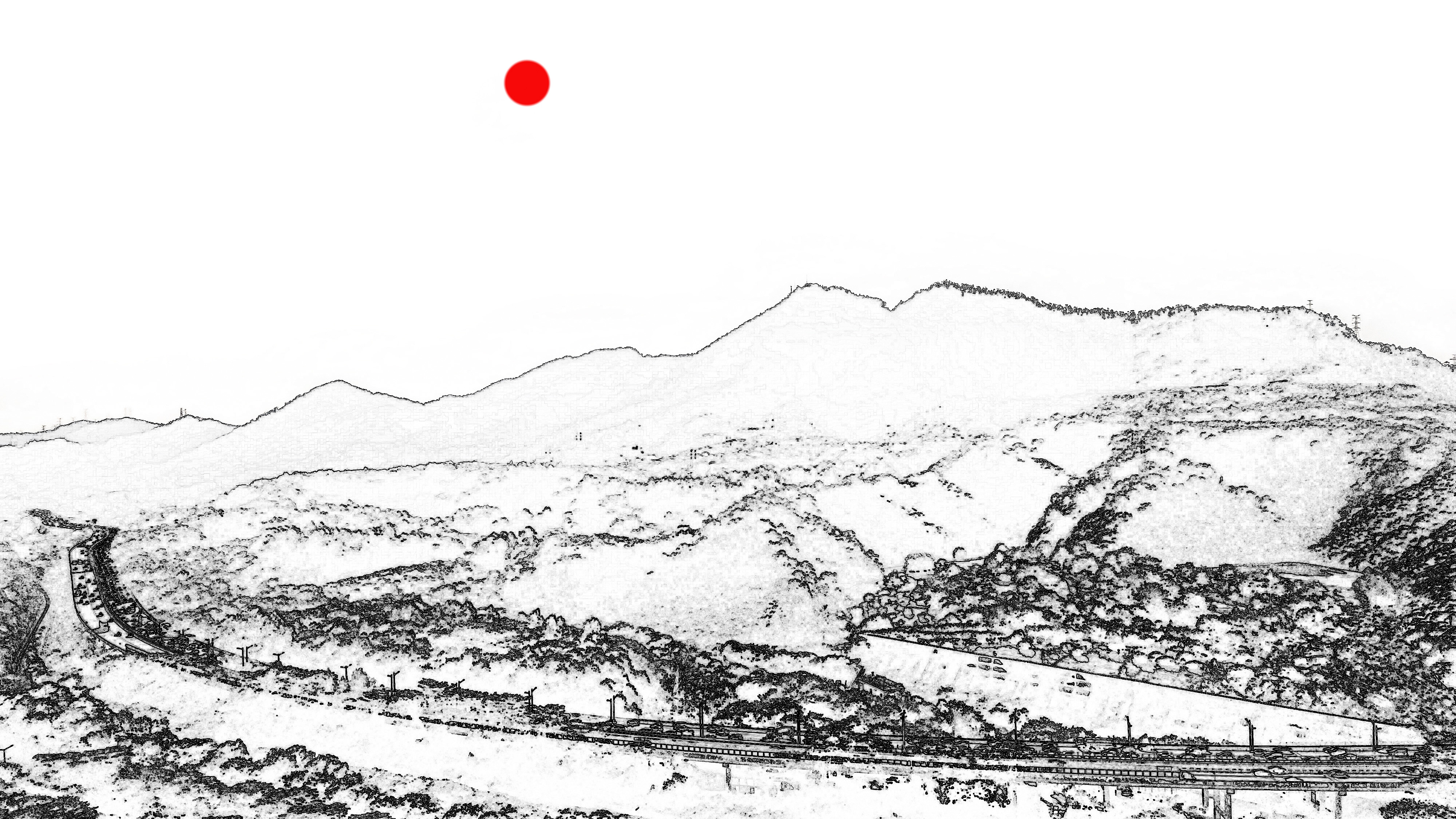

龙年的冬日与蛇年的初春交替之际,我趁着开学前,徒步完成了200多公里的鲲鹏径。原本想写些什么,却觉得杂乱无章,写攻略或流程似乎更为简单。然而许多感悟若不记录,总觉有些缺憾。幸好有这个空间,无需拘泥于论文的严谨,随意记录下这段旅程,也是不错的感觉。

深圳的鲲鹏径,是一条横贯城市东西的远足径,起点在宝安凤凰山飞云顶,终点为大鹏七娘山大雁顶,共分为20段,全长200多公里。它穿越了多座山脉、公园、绿道、海滨栈道以及海滩,正是“山海连城”的真实写照。2024年10月26日,鲲鹏径被中国登山协会评为十大登山户外运动特色目的地之一,这为它增添了一粉耀眼的光彩。另外值得一提的是,鲲鹏径全程皆处于深圳较为繁华的区域附近。往来的行人、较完善的基础设施以及相对密集的监控设备,都为徒步者的安全提供了保障,让人能更加安心的享受探索自然的乐趣。

其实我很早就开始接触鲲鹏径了。自 2019 年搬迁至此,只要到阳台和厨房,我都能看到对面那个小山峦。虽近在咫尺,直线距离不过几百米,但一条铁路、一条地铁、一条封闭的高架快速路以及一条公路,横亘在我与它之间,让我不能轻易寻找到它的入口。我也问过身边的人,发现大家也都未曾涉足,仿佛那座山是个没有成熟路线的野山。直到 2023 年 10 月,一次偶然的机会,我转到了山脚下,发现这里立起了郊野径的宣传牌子,登山口铺上了细沙石,还精心修建了一个别致的花园,隐于闹市之中。只可惜当时天色已晚,我未能深入其中。直到 2024 年年中,我才得知深圳市正在大力推广鲲鹏径,而我天天见的那座山,正是鲲鹏径的其中一段。直至12月,天气渐凉,我终于真正踏上了鲲鹏径的徒步之旅。

(更多…)

(更多…)

标签:wingwy, 徒步登山, 感悟, 鲲鹏径

发布在 个人杂记 | 2 条评论 »

作者: wingwy

发表于:2025年01月21日

1,149 次浏览,

没有评论 »

这几年来,我的身体一直在提醒我要注意健康。医生的建议和我自己的调研都告诉我,坚持运动对健康很重要,特别是最好每周要保持300分钟中高等强度的运动。正好昨天天气不错,我决定独自去穿越山海。得益于深圳的气候,即使在大寒时节,阳光也一路温暖着旅人,山间的鸟语花香和海边的微风轻拂都是大自然的馈赠。

下山归途将近,一只很小的小黄猫忽然从山上跑下来,围着我转来转去,应该是在向我要吃的。不过我身上只有饼干和巧克力,猫应该不能吃这些东西吧?有点不忍,拿出手机准备给它拍照。结果,屏幕上突然出现了一道亮黄色的竖线!我愣了一下,这道竖线,竟然和猫的毛色一模一样,就好像它钻进了我的手机里似的。

这状况让我很无语,我这一加9P已经用了四年了,一直没啥大问题,不过电池衰减有点厉害,也有一些小毛病。正好昨天国家补贴开始,我正考虑换一个新的,没想到它竟然在这个时候,以这样一种特别的方式和我交互。没给吃的你就钻到我手机里面吗?

(更多…)

(更多…)

标签:wingwy, 感悟, 随拍

发布在 个人杂记 | 没有评论 »

作者: wingwy

发表于:2024年11月7日

1,155 次浏览,

没有评论 »

落叶在秋风中轻盈旋转,伴随着风中轻柔的莎莎声,仿佛在为秋天谱写最后的乐章。然而,在立冬这个标志着冬季开始的日子里,我却感受不到寒意。近三十度的太阳依旧高悬,午饭后校园漫步归来,汗水依旧,短袖仍然未被收进衣柜。不过空气中明显少了夏日的闷热,多了几分清冽,将秋高气爽的意蕴诠释得恰到好处。

这份温暖的舒爽,或许要归功于旁边的大海。北回归线旁的海水温暖地拥抱着这片土地,就像是一位气候调节大师。但海洋的馈赠不仅限于温暖,还有那挥之不去的水汽。尽管我租住在38层的高楼之上,每天清晨都能在阳台上俯瞰山脚下悠长的公路,或在厨房远眺深圳湾大桥和对岸的山峦,但这些景致常常被一层朦胧的薄雾所笼罩。记忆中,只有在台风过后的某个傍晚,那片清澈的蓝天,似乎能刺穿XP时代的电脑桌面,提醒着我海洋的温暖同样伴随着迷蒙。正如辩证法所言,有得必有失。用更文艺的话说,就像茨威格所写:“命运的所有馈赠,都早已在暗中标明了价格”。完美并不常驻,每一次的获得,都意味着另一种失去,而每一次的失去,也都预示着新的获得。

(更多…)

(更多…)

标签:wingwy, 感悟, 随拍

发布在 个人杂记 | 没有评论 »

作者: wingwy

发表于:2024年09月22日

2,435 次浏览,

4 条评论 »

秋分似乎带着一种平和的气息,将白天和黑夜拉到同一起跑线上。今年的秋天交替着酷热和台风,夹杂着天气的快速变化。有时候本来阳光明媚,但突然间一场大雨倾盆而下。雨来得快,去得也快。阳光有时会在雨后透过云层,形成壮美的丁达尔现象。仿佛自然是一个画师,在天空勾勒出光影的图案。

这几年越来越深刻地感受到,世间唯一不变的就是变化本身。它们不是生活的插曲,而是生命旅程中不可或缺的主旋律。即使在最平静的日子里,也总有意外的惊喜,而暴雨过后的天空,更是清澈得让人心旷神怡。大雨虽然带来了阴霾,但它也是一种净化,雨后的阳光,让世界变得更加清朗。

(更多…)

(更多…)

标签:wingwy, 感悟, 随拍

发布在 个人杂记 | 4 条评论 »

作者: wingwy

发表于:2024年04月22日

2,017 次浏览,

没有评论 »

最近一直下大雨,省里都发洪水预警了,旁边有城市水灾很严重。深圳雨势也很大,这几天白天都很暗,看天色都不知道时间。今天天气预报又是大雨,本以为又是昏暗的一天。但早上早起体检,6点多正好碰到朝阳。金色的阳光穿过水气和云雾,温暖地抚摸着湿漉漉的世界。体检完昏昏沉沉,伴随着阴雨天睡了一下午。傍晚吃完晚饭,又邂逅夕阳的最后一抹余晖。

突然感慨一下,尽管天空昏暗,大雨如注,但早晚能看到阳光。光影交织,正如生活,高光的时段冷不防会有一丝阴霾,而困难的时候也总有希望之光的闪烁。这亦是人生,风雨之后,伴随阳光洗礼,时间的画卷徐徐铺展,留下岁月的回味。

(更多…)

(更多…)

标签:wingwy, 光影, 感悟

发布在 个人杂记 | 没有评论 »

作者: wingwy

发表于:2024年04月4日

3,283 次浏览,

2 条评论 »

人的感受是一种很奇妙的东西,不同的人对同样的现实世界会有不同的感受。看到的、听到的、闻到的、吃到的、摸到的,其实古人也有过探讨,比如佛教的‘六识’:眼识、耳识、鼻识、舌识、身识及意识。以‘眼识’来说,当我们看到东西,眼睛将可见光信号转变为生物电流并传递到大脑中,然后大脑里面的神经元或者其他受体会响应这一组电流信号,而后大脑细胞或者某些元素应该是变换了排列组合形式,并发出另一组脑电波(电磁信号?),使得我们能够感受到眼前的东西。现实世界同样的东西在同一时刻发出的可见光信号是完全一样的,对于不同的人,眼睛的生物电信号转化也区别不大,而那些不同的感受似乎主要是来源于大脑对相同信号的不同响应而已。眼识与耳识、鼻识、舌识、身识一样,人体通过眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴和身体接触物体产生生物电信号,而后传递到大脑,又产生另一组电磁信号,于是有了‘意识’。

那么,何为真实?人对客观世界的感受就像是一组电磁波响应另一组电磁波,人的意识就是大脑细胞或者元素的不同排列组合生成的电磁信号。所以人类的意识永远认识不到绝对的‘真实’,因为不同人的大脑会对同样的输入信号响应出不同的输出信号,从而缺乏‘共识’,自然无法定义一个绝对客观的‘真实’。也像量子力学里那样,当你的意识去测量真实的时候,得到的真实也就不再是真实了。所以人生就像多组电磁信号随时间变化过程的合集,是一种自我意识的体验。

(更多…)

标签:wingwy, 感悟

发布在 个人杂记 | 2 条评论 »